Bleichmittel ist eines der effektivsten Desinfektionsmittel im Haushalt – leistungsstark, günstig, universell einsetzbar. Natriumhypochlorit, die chemische Basis der meisten handelsüblichen Bleichmittel, zerstört Bakterien, Viren und Schimmelpilze zuverlässig. Gleichzeitig ist es aber auch eines der am häufigsten falsch angewendeten Reinigungsmittel. Die gesundheitlichen Risiken reichen von Hautreizungen bis hin zu lebensgefährlichen Vergiftungen durch giftige Gase.

Diese Problematik zeigt sich besonders deutlich in der alltäglichen Nutzung: Viele Haushalte verwenden Bleichmittel intuitiv, ohne die komplexen chemischen Reaktionen zu verstehen, die dabei ablaufen können. Die Folgen sind oft erst spät sichtbar – chronische Atemwegsbeschwerden, Hautschäden oder sogar akute Vergiftungserscheinungen durch unbeabsichtigte Gasbildung.

Die gute Nachricht: Wer die zentralen wissenschaftlichen Prinzipien der richtigen Handhabung versteht, kann Bleichmittel sicher und effektiv einsetzen – ohne Risiko für die eigene Gesundheit oder Schäden an Oberflächen. Entscheidend ist dabei nicht nur das Wissen um die korrekte Dosierung, sondern auch das Verständnis für die chemischen Prozesse, die bei der Anwendung ablaufen.

Warum falscher Umgang mit Bleichmittel so gefährlich ist

Der häufigste und gefährlichste Fehler entsteht, wenn Bleichmittel mit anderen Reinigern gemischt wird. Besonders kritisch ist die Mischung mit Essig oder Ammoniak – Substanzen, die in vielen Allzweckreinigern, Glasreinigern oder Entkalkern enthalten sind. Schon geringe Mengen können dabei hochgiftige Gase freisetzen.

Diese scheinbar harmlosen Kombinationen lösen komplexe chemische Reaktionen aus, die selbst erfahrene Anwender unterschätzen. Laut Untersuchungen von Sicherheitsdatenblättern führender Hersteller setzt die Mischung von Bleichmittel mit Essig Chlorgas frei, ein Atemgift, das schon in niedriger Konzentration Schleimhäute reizt und Lungengewebe angreift. Die Verbindung von Bleichmittel mit Ammoniak bildet Chloramine, die ähnliche, oft noch intensivere Atemwegsbeschwerden hervorrufen und Kopfschmerzen oder Husten verursachen.

Der chemische Grund liegt in der Instabilität des Natriumhypochlorits: In saurer Umgebung, wie sie durch Essigsäure entsteht, reagiert es zu elementarem Chlor. Mit Ammoniak entstehen komplexe Verbindungen, die als Chloramine bezeichnet werden und ebenfalls toxisch sind. In geschlossenen Räumen können diese Reaktionen binnen Minuten gefährliche Konzentrationen erreichen.

Auch das Arbeiten mit zu konzentrierten Lösungen führt zu Problemen. Anstatt gründlicher zu reinigen, erzeugt ein Überschuss an aktivem Chlor Hautreizungen, Schäden an Textilien oder Verfärbungen bei empfindlichen Oberflächen. Besonders tückisch ist dabei, dass viele dieser Reaktionen verzögert auftreten. Die giftige Gasbildung beginnt oft erst nach mehreren Minuten, wenn der Anwender bereits das Gefühl hat, alles richtig gemacht zu haben.

Verdünnung: Die entscheidende Stellschraube für Sicherheit und Wirksamkeit

Die Stärke von Bleichmittel ist zugleich seine Schwäche: In unverdünnter Form ist es zu aggressiv, verdünnt aber genau richtig, entfaltet es maximale antimikrobielle Wirkung bei minimalem Risiko. Wie Analysen der Wirkstoffkonzentrationen in handelsüblichen Produkten zeigen, liegt die beste Balance wissenschaftlich bestätigt in einer 1:10-Verdünnung – eine Einheit Bleichmittel auf zehn Einheiten Wasser.

Diese spezifische Konzentration ist das Ergebnis jahrzehntelanger Forschung im Bereich der Desinfektionsmittelchemie. Sie ist hoch genug, um die Außenhüllen von Bakterien und Viren zuverlässig zu denaturieren, durch die Zerstörung der Proteinstrukturen in deren Zellwänden. Gleichzeitig reicht sie nicht aus, um die Mehrzahl robuster Haushaltsoberflächen wie Keramik, Glas oder Fliesen zu schädigen.

Der Wirkmechanismus beruht auf der oxidativen Kraft des Hypochlorits: Es durchbricht die Disulfidbrücken in Proteinen und zerstört damit die funktionelle Struktur von Mikroorganismen. Bei richtiger Verdünnung geschieht dies selektiv – pathogene Keime werden eliminiert, während Materialoberflächen weitgehend unversehrt bleiben.

Besonders wichtig ist die Erkenntnis, dass verdünntes Bleichmittel seine Wirkung schneller verliert als konzentrierte Lösungen. Innerhalb von 24 Stunden sinkt die Wirksamkeit stark, da sich das Hypochlorit unter Lichteinfluss und durch Kontakt mit organischen Substanzen abbaut. Deshalb sollte die korrekte Dosierung für die Desinfektion täglich frisch angesetzt und niemals in offenen Gefäßen aufbewahrt werden.

Oberflächen, die Bleichmittel vertragen – und solche, die es nicht sollten

Nicht jede Fläche ist für die Anwendung von Chlorverbindungen geeignet. Wer die Materialverträglichkeit missachtet, riskiert dauerhafte Schäden, die oft erst nach mehrfacher Anwendung sichtbar werden. Die Unterscheidung zwischen geeigneten und ungeeigneten Oberflächen basiert auf deren chemischer Zusammensetzung und Reaktivität mit Hypochlorit.

- Geeignete Oberflächen: Keramikfliesen und Fugen sind ideal gegen Schimmelbildung, da die glasierte Oberfläche chemisch inert ist. Porzellan und Emaille eignen sich für die hygienische Reinigung von Toiletten und Waschbecken. Abfallbehälter aus chlorresistenten Kunststoffen profitieren von der wirksamen Desinfektion gegen Bakterien.

- Ungeeignete Oberflächen: Holzoberflächen trocknen durch Bleichmittel aus und verlieren ihre natürliche Struktur. Aluminium reagiert heftig mit Hypochlorit und verfärbt sich durch Korrosion. Gummi und Silikondichtungen werden spröde und verlieren ihre Dichtigkeit.

Die oft übersehene Erkenntnis zeigt sich besonders bei Edelstahl: Selbst dieses als robust geltende Material kann bei langfristiger, unverdünnter Anwendung korrodieren. Wie Materialprüfungen von Herstellern belegen, entstehen dabei Mikroschäden, die als Ausgangspunkt für weitere Korrosion dienen. Daher sollte immer auf gründliches Abspülen nach der Nutzung geachtet werden.

Steinflächen wie Marmor oder Granit sind besonders gefährdet: Chlor zerstört die Versiegelung und hinterlässt matte, poröse Stellen, die dauerhaft entstellt bleiben. Bei Textilien führt unkontrollierter Einsatz zu Löchern oder unregelmäßigen Flecken, außer beim gezielten Ausbleichen unter kontrollierten Bedingungen.

Praktische Maßnahmen zur sicheren Anwendung im Alltag

Wer Bleichmittel richtig einsetzen will, sollte vier Kernregeln beachten, die sich wie ein Sicherheitsrahmen verhalten. Diese Regeln basieren auf den grundlegenden chemischen Eigenschaften des Wirkstoffs und den dokumentierten Risiken bei Fehlgebrauch.

Die erste und wichtigste Regel lautet: Immer separat anwenden. Bleichmittel darf niemals im gleichen Arbeitsschritt wie andere Reiniger eingesetzt werden. Oberflächen müssen vor der Anwendung von Reinigern wie Essig oder säurehaltigen Entkalkern gründlich mit Wasser abgespült werden, um alle Restchemikalien zu entfernen.

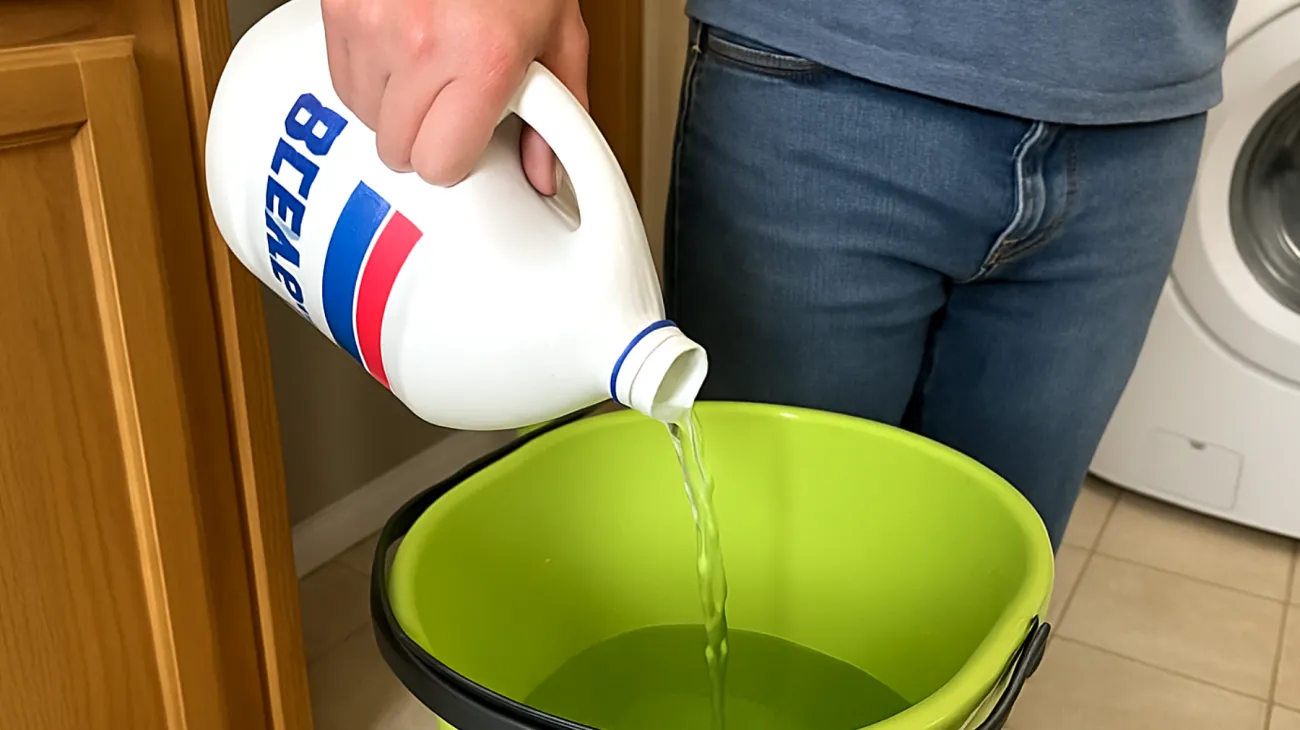

Die zweite Regel betrifft die exakte Verdünnung: Für eine zuverlässige Desinfektion reicht bereits 100 ml Bleichmittel auf 1 Liter Wasser aus. Diese Proportion wurde durch umfangreiche Wirksamkeitsstudien bestätigt und stellt das optimale Verhältnis zwischen antimikrobieller Kraft und Materialsicherheit dar.

Schutzmaßnahmen bilden die dritte Säule der sicheren Anwendung. Gummihandschuhe sind unverzichtbar, um direkten Hautkontakt zu verhindern. Gute Belüftung durch geöffnete Fenster verhindert die Ansammlung chlorhaltiger Dämpfe in der Raumluft. Besonders wichtig: Keine Sprühflaschen verwenden, da diese chlorhaltige Aerosole freisetzen, die tief in die Lunge gelangen können.

Die vierte Regel bezieht sich auf die richtige Einwirkzeit: Bleichmittellösung wirkt nicht sofort. Für eine zuverlässige Desinfektion sollte die Oberfläche mindestens 10 Minuten benetzt bleiben. Diese Zeit benötigt das Hypochlorit, um die Zellwände von Mikroorganismen vollständig zu durchdringen und zu zerstören.

Typische Missverständnisse und Korrekturen aus der Praxis

Viele Fehlanwendungen entstehen weniger aus Fahrlässigkeit, sondern aus verbreiteten Mythen, die sich hartnäckig in der alltäglichen Praxis halten. Diese Irrtümer basieren oft auf intuitiven Annahmen, die chemisch jedoch falsch sind.

Der häufigste Mythos lautet „Je stärker, desto besser“ – eine gefährliche Fehleinschätzung. Höhere Konzentrationen beschleunigen nicht die Desinfektion, sondern nur die Materialschädigung. Die antimikrobielle Wirkung ist bereits bei korrekter Verdünnung maximal erreicht.

Ein weiterer verbreiteter Irrglaube besagt, dass heißes Wasser die Wirkung verstärkt. Das Gegenteil ist der Fall: Hitze beschleunigt den Zerfall von Hypochlorit zu unwirksamen Verbindungen, wodurch die Lösung an Wirksamkeit verliert. Laut Stabilitätsanalysen der Wirkstoffhersteller halbiert sich die antimikrobielle Kraft bereits bei Temperaturen über 40°C deutlich schneller als bei Raumtemperatur.

Besonders problematisch ist die weit verbreitete Praxis, „ein Deckelchen ins Wischwasser“ zu geben. Diese unkontrollierte Dosierung erzeugt unberechenbare Konzentrationen, die entweder wirkungslos oder gefährlich sein können. Genaues Dosieren mit Messbechern ist zwingend notwendig für sowohl Wirksamkeit als auch Sicherheit.

Die Geruchsfalle

Ein subtiler, aber wichtiger Irrtum betrifft die Geruchswahrnehmung: Viele Menschen glauben, dass geruchlose Anwendung automatisch unbedenklich ist. Bleichmittel kann jedoch Gase freisetzen, die den Geruchssinn täuschen oder betäuben. Auch bei geringer Geruchsbelastung ist daher Vorsicht geboten, da die toxische Wirkung nicht proportional zur Geruchsintensität steht.

Wann Bleichmittel tatsächlich die beste Wahl ist

Trotz aller Risiken und Alternativen gibt es spezifische Situationen, in denen Chlorlösungen praktisch alternativlos sind und ihre Vorteile die kontrollierbaren Risiken deutlich überwiegen.

Schimmelbefall in Badezimmerfugen stellt einen klassischen Anwendungsfall dar. Hier wirkt Hypochlorit sowohl gegen die Pilzstrukturen als auch gegen die charakteristischen dunklen Pigmente, die andere Reinigungsmittel nicht erreichen. Die tiefe Penetration in poröse Fugenmaterialien macht Bleichmittel zum Mittel der Wahl, wenn mechanische Reinigung nicht ausreicht.

Bei der Desinfektion nach Norovirus oder Rotavirus-Infektionen zählt Bleichmittel zu den wenigen Haushaltsmitteln, die gegen diese besonders resistenten Viren zuverlässig wirksam sind. Wie virologische Studien bestätigen, überstehen diese Erreger viele andere Desinfektionsverfahren, werden aber durch die oxidative Wirkung des Hypochlorits sicher inaktiviert.

Kontamination mit Blut oder tierischen Fäkalien erfordert eine gründliche Desinfektion, die über normale Reinigung hinausgeht. Die Lösung entfernt nicht nur sichtbare Verschmutzungen, sondern eliminiert auch pathogene Keime wie Salmonellen oder E. coli, die in diesen Materialien überleben können.

Küchenbretter, die mit rohem Fleisch in Kontakt kamen, profitieren von der desinfizierenden Behandlung zur Reduzierung der Kreuzkontamination. Besonders bei porösen Kunststoffoberflächen, wo sich Bakterien in Mikrorillen festsetzen können, erreicht Bleichmittellösung Bereiche, die mechanische Reinigung nicht erfasst.

Die bewusste Reduktion als Vorteil

Interessanterweise liegt der eigentliche Gewinn im sicheren Umgang nicht in noch mehr Desinfektion, sondern im gezielten, reduzierten Einsatz. Diese Erkenntnis widerspricht der intuitiven Annahme, dass mehr Desinfektion automatisch besser ist.

Untersuchungen über Haushaltschemikalien zeigen, dass Haushalte, die Bleichmittel nur punktuell einsetzen, nicht nur weniger Schadstoffe freisetzen, sondern auch seltener Probleme mit Hautreizungen und chronischen Atembeschwerden haben. Die Reduktion führt zu einem messbaren Rückgang von Atemwegsirritationen, besonders bei Personen mit Asthma oder Allergien.

Der bewusste Verzicht auf routinemäßige Bleichmittelnutzung hat weitere positive Nebeneffekte: Materialien bleiben länger intakt, die Raumluft ist weniger belastet, und das Risiko von Unfällen durch Gasbildung sinkt dramatisch. Ein kluger Sicherheitsgedanke lautet daher: „So viel wie nötig, so wenig wie möglich.“

Bleichmittel löst einige der härtesten Hygieneprobleme im Haushalt – von Schimmel über Viren bis hin zu kontaminierten Flächen. Gleichzeitig ist es ein Mittel, das bei falscher Anwendung sehr schnell vom Helfer zum Risiko werden kann. Die Grenze zwischen Nutzen und Gefahr ist oft schmaler, als die meisten Anwender vermuten.

Wer die vier Kernregeln beherzigt – separat verwenden, richtig verdünnen, Schutzausrüstung tragen, ausreichend einwirken lassen – schafft einen verlässlichen Sicherheitsrahmen. Die wissenschaftlichen Erkenntnisse über Wirkstoffkonzentrationen, Materialverträglichkeit und chemische Reaktionen bilden dabei die Grundlage für praktische Entscheidungen.

Sicherheit beginnt im Detail. Ein Messbecher beim Ansetzen der Lösung, ein geöffnetes Fenster für ausreichende Belüftung, ein paar Minuten Geduld für die notwendige Einwirkzeit – diese kleinen, bewussten Entscheidungen bestimmen darüber, ob Bleichmittel ein stiller Verbündeter oder eine unsichtbare Gefahr wird.

Inhaltsverzeichnis